Interview. Motaz Azaiza, photojournaliste gazaoui : “Que puis-je montrer de plus sur la guerre, pourquoi, pour qui ?”

Il est le journaliste gazaoui le plus suivi sur Instagram, où il a couvert sans relâche la guerre que mène Israël à Gaza depuis le 7 octobre. Évacué vers le Qatar fin janvier, avec sa famille, Motaz Azaiza, 25 ans, reste encore aujourd’hui hanté par ce qu’il a vu sur place. Il a répondu aux questions de “Courrier international”.

questions de “Courrier international”.

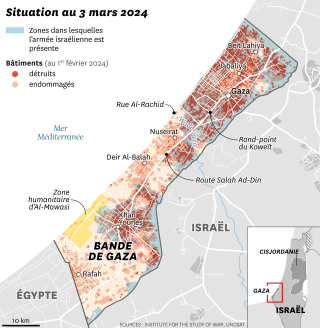

Durant près de quatre mois, le photographe Motaz Azaiza a couvert l’offensive israélienne dans la bande de Gaza. Il a été l’un des témoins les plus importants de la guerre – et le plus suivi sur Instagram, avec 19 millions d’abonnés. Il n’a eu de cesse de documenter, sans filtre et en direct, les bombardements qu’Israël mène en réponse aux attaques sanglantes du Hamas perpétrées le 7 octobre, et l’invasion terrestre de l’armée israélienne amorcée le 27 octobre dans l’enclave, déjà sous blocus depuis 2007. Son travail lui a valu d’être élu homme de l’année 2023 par GQ Middle East.

Né en 1999 à Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, Motaz Azaiza est aussi l’un des rares journalistes palestiniens à avoir échappé à la mort à Gaza. Il a été évacué fin janvier avec sa famille proche, via l’Égypte, vers Doha, la capitale qatarie.

Après un très bref repos, il a entrepris de témoigner à travers le monde des massacres en cours dans l’enclave, pour mobiliser davantage en faveur d’un cessez-le-feu. Courrier international l’a rencontré en marge du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH)*, à Genève. Venu participer à un débat sur la Palestine, le 10 mars, le photoreporter a été accueilli sous un tonnerre d’applaudissements.

Visiblement ému lors de l’entretien avec Courrier international, Motaz Azaiza est encore sous le choc de ce dont il a été le témoin à Gaza. Il ressent aussi une immense culpabilité d’avoir survécu. Très éloquent, il se dit déterminé malgré tout à continuer à éveiller les consciences, affligé par l’apathie du reste du monde, alors que son peuple est toujours sous les bombes.

COURRIER INTERNATIONAL Votre passage à la photographie de guerre a-t-il été difficile ?

MOTAZ AZAIZA Ce n’était pas un choix, je l’ai fait car j’ai dû le faire. Même si tout le monde me connaît comme photojournaliste, je ne me considère pas comme tel. Je suis d’abord photographe.

Le 7 octobre, je dormais lorsque j’ai entendu le bruit des roquettes. À Gaza, on vit toujours dans l’attente d’une guerre. Or la chose que je déteste le plus est de prendre des photos de personnes durant la guerre, car je n’ai aucune envie d’être à leur place. Ce que j’ai fait, je l’ai fait pour mon peuple. Ce n’est pas comme si j’étais un journaliste étranger, voyageant en Irak ou ailleurs. C’est chez moi.

Alors qu’Israël a interdit l’accès de la bande de Gaza à tous les journalistes étrangers, votre travail et celui de vos collègues gazaouis ont été cruciaux pour documenter le conflit. Ils peuvent être utilisés dans de potentielles batailles juridiques, comme celle déclenchée par l’Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Comment percevez-vous cela ?

Je remercie toute personne essayant d’agir, mais nous avons d’abord besoin d’actions immédiates sur le terrain. Un pays [l’Algérie] a demandé [en février] à l’ONU d’agir, mais le projet de résolution a été immédiatement stoppé par un veto américain. Parfois, on a l’impression que c’est juste une manière pour l’ONU de faire croire qu’elle agit, alors que dans les faits, elle est impuissante.

Les gens à Gaza sont extrêmement désespérés. Nous voulons une solution, que la guerre cesse. Dans les rues, les chats et les chiens dévorent les cadavres. J’ai décidé de partir quand j’ai compris que j’étais vraiment inutile. Que dois-je faire de plus, pourquoi, pour qui ? J’ai tout montré, et rien n’a changé.

Nous avons peut-être sensibilisé les gens. Mais si vous aviez voulu savoir ce qui se passe à Gaza, vous l’auriez su [avant même le début de la guerre]. Personne ne se soucie des Palestiniens, sauf quand des crises surviennent et qu’Israël nous tue.

Nous remercions les gens qui manifestent [partout dans le monde], mais les gouvernements ont simplement choisi de soutenir l’État d’Israël, peu importe ce qu’il fait. Il y a deux poids, deux mesures. Lorsque des Palestiniens en viennent aux mains après des exactions commises par Israël en Cisjordanie occupée et à Jérusalem, on nous désigne comme terroristes, mais quand Israël tue des civils palestiniens, des enfants, des femmes et des jeunes, le monde s’en fiche.

Quel était votre quotidien à Gaza en tant que photographe ?

J’habite dans le centre de la bande de Gaza, à Deir Al-Balah. Mais les deux premières semaines, j’ai travaillé dans la ville de Gaza, parce que c’était là que les bombardements étaient les plus importants. Je suis allé trois fois plus au nord, mais c’était très effrayant, si proche de la frontière.

Au huitième jour de la guerre, j’ai reçu un appel des forces de défense israéliennes, me disant qu’ils connaissaient ma localisation et me demandant de dénoncer le Hamas sur les réseaux sociaux, où un grand nombre de personnes avaient commencé à me suivre. J’ai aussi commencé à recevoir des appels de colons, m’insultant ainsi que ma mère, menaçant de me tuer. J’avais peur qu’ils tuent ma famille, alors je suis resté loin de chez moi pendant un mois, j’ai dormi dans la rue.

[Célèbre photo depuis Instragram, tirée d'une vidéo où on voit Motaz Azaiza, vu de haut, parmi les décombres de Gaza, brandissant un énorme ours en peluche rouge et disant "wer're still alive, till now"]

Le 13 octobre, les Israéliens avaient ordonné l’évacuation de la ville de Gaza. Le dernier jour avant l’invasion au sol israélienne [le 27 octobre], je suis parti dans une jeep avec des amis de Deir Al-Balah vers la ville de Gaza, mon appareil photo à la main. Un char israélien barrait la route principale, et nous l’avons vu tuer des gens dans une voiture devant nous. Nous avons fui, en prévenant les personnes derrière nous de faire demi-tour. Nous ne nous attendions pas à voir les Israéliens envahir Gaza.

Faute de carburant, il est par la suite devenu plus simple de se déplacer avec un âne. Les ânes aident plus les Gazaouis que les Arabes actuellement.

Votre famille était restée à Deir Al-Balah ?

Oui, j’avais très peu de contacts avec eux. J’avais peur qu’ils bombardent ma maison si je m’y rendais. Ils avaient déjà bombardé celle de ma tante, et ont tué 23 membres de ma famille, dont ma tante et ses fils. Nous n’avons pourtant de liens avec aucun groupe, ni avec le Hamas ni avec aucun autre. J’ai aussi perdu plus de 20 amis.

Avez-vous reçu des menaces directes ?

Quand les Israéliens m’ont appelé et m’ont demandé de condamner publiquement le Hamas, ils savaient que je n’étais relié à aucun groupe, et ils n’avaient rien de compromettant sur moi. Mais je montrais ce qu’ils commettaient. Ils ne veulent même pas regarder ce qu’ils sont en train de faire. J’étais sur le terrain et je montrais les choses en direct, sans filtre, sans coupes.

Les Israéliens sont intelligents. Ils savaient que leur demande me mettait dans une position impossible [toute collaboration avec eux étant exclue]. Pourquoi ne condamnent-ils pas l’occupation, eux, et tout ce qui se passait bien avant le 7 octobre ? Tous les jours il y avait des morts [à Gaza, à Jérusalem ou en Cisjordanie occupée]. Nous tuer semble aussi facile que prendre le petit déjeuner pour les soldats israéliens. Il faut que cela cesse. Nous ne nous réjouissons pas quand des Israéliens sont tués, tout comme nous ne voulons pas être tués. J’avais peur en répondant à ce soldat, car ils ont des armes, et je n’ai que mon appareil photo. Finalement, je n’ai qu’une vie et tout se résume à être ou ne pas être. J’ai continué à montrer ce qu’il se passe à Gaza.

J’ai vu la mort de près trois fois. Les Israéliens ont bombardé l’immeuble à côté duquel je me trouvais, et j’ai survécu. Ils ont ensuite bombardé un autre lieu très proche, et j’ai survécu. Un char israélien a tiré sur moi et j’ai fui, je ne sais comment. Je voulais revoir ma famille, j’avais déjà perdu la plupart de mes amis, de mes connaissances et des proches.

Quel est votre quotidien aujourd’hui, maintenant que vous avez quitté la bande de Gaza ?

Des amis me conseillent d’aller voir un thérapeute, mais nous n’avons pas l’habitude à Gaza de nous soucier de santé mentale. J’ai découvert que j’avais de nombreux problèmes à l’estomac, et j’ai une tumeur, qui serait a priori bénigne. Je n’arrive pas à manger, je n’arrive pas à profiter de la vie.

Avant, je voulais être photographe de voyage, maintenant je ne supporte pas de passer une heure dans un avion. Hier, à Genève, un hélicoptère passait dans le ciel, et j’ai eu peur qu’il nous tue. Je me dis que j’ai essayé d’aider mon peuple au mieux, et je devrais peut-être avoir plus de respect pour ma personne. Mais en même temps, j’ai tant perdu que je me suis perdu moi-même.

Beaucoup de Gazaouis me demandent de les aider maintenant que je suis célèbre, mais je ne peux même pas m’aider moi-même. Ils veulent que je leur apporte de la nourriture et je ne peux pas. Je suis seulement journaliste. C’est très difficile. J’ai un nouvel appareil photo, mais je n’arrive pas à le toucher. Et je ne sais pas si j’aurai le droit de retourner un jour à Gaza.

Nous voulons juste vivre en paix. On nous traite de terroristes car nous luttons pour notre liberté, mais il faut lire l’histoire, il n’y avait pas d’Israéliens avant 1948 [l’année de la création de l’État d’Israël]. Tout a commencé avec la déclaration Balfour [par laquelle, en 1917, le Royaume-Uni, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, s’est déclaré favorable à “l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif”].

Certaines distributions d’aide alimentaire ont donné lieu à des massacres, des Palestiniens témoignant du fait que des snipers israéliens tiraient sur les personnes cherchant à accéder aux cargaisons. Lorsque vous étiez à Gaza, à quelle proximité se trouvaient ces soldats au sol ?

Lorsque les Israéliens envahissent un endroit, ils positionnent tout autour des snipers. En octobre, ils ont coupé une zone allant de la ville de Gaza jusqu’à la région centrale [en ordonnant aux populations d’évacuer au sud de Wadi Gaza]. J’ai trouvé le courage d’aller dans cette zone : des gens arrivaient fuyant de Gaza, c’était assez dangereux.

J’ai vu un père qui traversait la route avec son fils. Des snipers lui ont tiré plusieurs fois dans les jambes. Il s’est effondré au sol. Son fils a fui. Il a continué de saigner pendant des heures. Je l’ai filmé. Les soldats israéliens riaient et demandaient que quelqu’un de notre côté vienne le chercher. Mais, à chaque fois que quelqu’un s’avançait, les soldats ouvraient le feu dans sa direction. C’était comme un jeu pour eux. Et pendant ce temps, l’homme continuait à saigner. Une ambulance est arrivée, mais il est mort au bout d’une demi-heure.

Ce que vous avez vu de cette guerre est une infime partie de ce qu’il se passe, car nous n’avons pas pu tout filmer.

Pensez-vous que les Gazaouis pourraient tous quitter à terme le territoire de la bande de Gaza ?

Non. Moi-même je ne voulais pas partir. Mais à la fin, je n’arrivais plus à trouver ni nourriture ni eau ni de quoi me laver. Ma maison était pleine de gens ayant fui la ville de Gaza : nous étions 5 et maintenant il y a 45 personnes.

Il faut avoir beaucoup d’argent pour partir. Pour moi, c’était différent, je suis devenu connu à l’international et des gouvernements ont même essayé de m’aider. Israël m’a empêché à deux reprises de quitter Gaza. Mon travail [pour l’UNRWA] m’a permis de sortir, mais la décision n’a pas été facile à prendre.

Nous ne vivrons jamais en paix tant que l’occupation continuera. On nous demande de rester forts face à l’occupation mais personne ne nous en donne les moyens. À Gaza, nous avions espoir que des gens viennent d’autres pays manifester à la frontière [égyptienne] pour demander que cela cesse.

Nous sacrifions nos vies et rien ne change. Mais nous avons la foi qu’un jour ou l’autre la Palestine sera libre. Dans notre esprit, la Palestine est un territoire qui s’étendait du fleuve à la mer, et qui accueillait aussi bien des juifs, des musulmans que des chrétiens. Beaucoup de jeunes Palestiniens ont grandi avec cette conception.

Mais sur la scène internationale, il y a Israël et les Territoires palestiniens occupés : nous n’avons pas droit à un État, même mon passeport n’indique qu’“Autorité palestinienne”. Je ne sais pas si ce que je fais servira à quelque chose, mais j’aurais au moins contribué à faire prendre conscience de ce qui se passe à Gaza. Cela servira peut-être pour les générations futures.

* Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) se tient à Genève jusqu’au 17 mars 2024. Courrier international est partenaire de cet événement. Toutes les infos et le programme à cette adresse.

Propos recueillis par Oumeïma Nechi