Ce que les fascistes italiens pensent du pouvoir d’extrême droite

Fratelli d’Italia, Forza Nuova et CasaPound étaient trois groupes néofascistes d’ampleur médiatique comparable il y a une dizaine d’années. Le premier est désormais au pouvoir. Les deux autres végètent et méprisent le gouvernement Meloni.

14 mai 2023 à 12h05

Avions de combat, corps musclés, « faisceaux » agricoles ou inscriptions « Duce », « M » et « Balilla » en référence aux jeunesses mussoliniennes… Aller au stade de football de Rome, en franchissant le Foro Italico construit dans les années 1920 et 1930, permet de voir un nombre infini de mosaïques sur lesquelles la propagande de Mussolini demeure ce qu’elle était il y a un siècle, typique de ce « fascisme de pierre » que l’Italie a choisi de ne pas effacer.

Mais aller dans le stade pour un match de la Lazio, l’un des clubs rivaux de la capitale italienne avec la Roma, permet de saisir que les traces du fascisme ne sont pas seulement gravées dans la pierre. Elles le sont encore dans certains corps et cœurs contemporains.

Saluts romains à chaque but, emblème du club en forme d’aigle, banderoles utilisant des polices d’écriture tirées de l’époque fasciste, cris racistes récurrents, comme ceux ayant visé le défenseur français de Lecce, Samuel Umtiti, en janvier dernier… Les supporteurs de la Lazio de Rome, notamment les ultras concentrés dans le Virage Nord, traînent depuis longtemps une réputation sulfureuse.

« Mais c’est très exagéré par les médias, juge Andrea, 45 ans et tifosi de la Lazio depuis ses 15 ans. C’est vrai que la Lazio a la réputation d’être plus à droite que la Roma, mais chaque incident est monté en épingle. Ce qui est exact, c’est que la Lazio est le vrai club de Rome, alors que la Roma est le club des gens qui se sont installés récemment à Rome, en provenance de Calabre ou des Pouilles », explique-t-il en reprenant entre les lignes le racisme latent qui, en Italie, ne vise pas seulement les personnes étrangères, mais aussi les habitant·es du sud de l’Italie.

Ce soir-là, le match est ennuyeux, mais la victoire 2-0 contre la petite équipe de Sassuolo permet à la Lazio de remonter à la deuxième place du championnat italien. Sans pouvoir rejoindre Naples, qui retrouve un titre de champion après des décennies d’attente, mais en distançant le grand rival qu’est la Roma.

Andrea sait-il si Giorgia Meloni, originaire du quartier romain de Garbatella, est supportrice de la Lazio ou de la Roma ? « Je ne sais pas, répond-il. En général, quand les politiciens arrivent à un certain niveau d’importance, ils préfèrent se taire sur le football, pour ne pas s’aliéner des votes. »

En réalité, on sait quelle équipe soutient la cheffe du gouvernement italien issu du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia. Le quotidien La Republicca a enquêté sur le sujet et établi que si, ces dernières années, Giorgia Meloni avait affiché son soutien à la Roma, elle était une fervente supportrice de la Lazio lorsqu’elle était plus jeune.

« Ce changement fait partie de sa stratégie d’institutionnalisation et de dédiabolisation, explique l’historien Fabien Archambault, spécialiste du football italien. Dans sa jeunesse, elle est “laziale” puisqu’elle est déjà très politisée et que c’est la Lazio que soutiennent alors les groupes néofascistes. Même si la Roma a été créée en 1927, sous le fascisme, et que la Lazio est initialement le club de l’aristocratie romaine fondé avant l’arrivée de Mussolini au pouvoir, depuis les années 1970, lorsque les stades de football sont devenus des arènes politiques alors que cette fonction était jusque-là dévolue au cyclisme, la Lazio est marquée très à droite. »

Pour le chercheur, « cette opposition est aussi sociologique, au sens où les supporters de la Roma viennent davantage de la ville elle-même, tandis que les supporters de la Lazio recrutent dans l’ensemble du Latium et des périphéries, là où le parti de Giorgia Meloni fait des scores beaucoup plus forts qu’en ville. Soutenir la Roma n’engage pas à grand-chose, tandis que s’afficher comme supporter de la Lazio, cela vous marque politiquement ».

Salvatore Lubrano est supporter de la Lazio, mais il est surtout membre de Forza Nuova, un groupe néofasciste implanté à Rome depuis la fin des années 1990. Il a fait partie des trois personnes de ce mouvement récemment arrêtées et emprisonnées pour avoir attaqué le siège national de la Confédération générale italienne du travail à Rome, en octobre 2021. Un événement qui avait poussé l’Assemblée nationale italienne à demander la dissolution de Forza Nuova.

Celle-ci n’a finalement pas été ratifiée, et Salvatore Lubrano peut donc recevoir dans le petit local de Forza Nuova situé sur une grande avenue au nord de la gare de Tiburtina, en compagnie de sa mère, femme de ménage à la retraite, qui s’assied quelques mètres derrière lui et n’hésite pas à commenter les propos de son fils, le plus souvent pour les radicaliser encore.

« On ne se dit pas fascistes, parce que c’est interdit, mais on en revendique les idées, la doctrine, la foi et les symboles, même si on nous empêche de les exprimer, puisque Facebook a bloqué mon compte et celui de Forza Nuova », explique le cuisinier de 32 ans, au chômage depuis des années.

« Nous sommes nationaux-révolutionnaires, poursuit-il. Cela signifie que nous défendons la foi, la culture, la tradition, la nation. Nous prônons la révolution pour combattre le système international qui cherche à effacer toutes nos racines. L’archange saint Michel est notre protecteur. »

Mélange de traditionalisme catholique, d’anticapitalisme, de nationalisme et d’antisémitisme rebaptisé antisionisme, la doctrine de Forza Nuova prône l’interdiction de l’avortement, la défense de la famille traditionnelle, l’immigration zéro, l’abolition de la dette publique ou encore la suppression des régions au nom de l’unité de la nation italienne.

Salvatore Lubrano, membre de Forza NuovaMeloni, c’est comme Macron. Ce sont des serviteurs du système globalisé, liés aux francs-maçons et aux sionistes.

Comment regarde-t-il alors la prise de pouvoir par Fratelli d’Italia ? Le parti cofondé par Giorgia Meloni se crée en 2012 à la suite d’une scission du parti Alliance nationale. Bien qu’il dispose de quelques parlementaires et joue d’emblée une carte plus institutionnelle que Forza Nuova ou CasaPound, tous ces groupes appartiennent alors à la galaxie néofasciste, alors active mais limitée en nombre.

Fratelli d’Italia ne parvenait à rassembler que 2 % des suffrages aux élections de 2013. Forza Nuova et CasaPound ont présenté des candidats à des élections, mais toujours au niveau local, sans jamais constituer de liste nationale et sans parvenir à faire élire un nombre notable de candidats dans les conseils municipaux.

Pour Salvatore Lubrano, de toute façon, aujourd’hui, « Meloni, c’est comme Macron. Ce sont des serviteurs du système globalisé, liés aux francs-maçons et aux sionistes ». Pour un militant d’extrême droite comme lui, n’est-ce toutefois pas préférable d’avoir quelqu’un comme elle comme cheffe de gouvernement ? « Pas du tout ! Au moins, quand c’était le centre-gauche au gouvernement, tout le monde savait que le gouvernement était l’ennemi du peuple. Aujourd’hui, nous avons au pouvoir une personne qui prétend être ce qu’elle n’est pas, qui prétend défendre le peuple et protéger notre pays alors qu’elle fait tout l’inverse ».

Le militant de Forza Nuova, qui prône la sortie de l’euro et de l’UE, déplore évidemment la politique accommodante avec Bruxelles du gouvernement de coalition de droite et d’extrême droite, mais aussi les positions atlantistes de Giorgia Meloni sur la guerre en Ukraine. « Nous ne sommes pas vraiment pour la Russie, mais nous sommes pour la paix et contre l’Otan », enchaîne-t-il.

Les politiques migratoires annoncées et mises en œuvre, comme le souci affiché de la natalité et de la famille traditionnelle, ne sont-elles tout de même pas à porter, de son point de vue, à l’actif du gouvernement ? « Ce gouvernement abandonne les familles et n’a pas arrêté l’immigration, poursuit Salvatore Lubrano. Même quand le ministre de l’agriculture parle de “remplacement ethnique”, il s’excuse après parce que ce n’est pour eux qu’une question de communication, alors que nous luttons concrètement contre ce remplacement bien réel. »

Quelles sont alors ces « traditions » que le militant est prêt à défendre corps et âme, contre un gouvernement qu’il juge aussi hostile à sa cause que les précédents ? « Noël, Pâques et la fête des pères », répond-il très sérieusement en invoquant le cas d’une « école dans le nord » ayant renoncé à cette fête des pères « pour ne pas discriminer les enfants qui avaient deux mères » ou celui d’une autre école « où la maîtresse a été mise à pied parce qu’elle avait fait prier ces élèves le jour de Pâques ».

L’interlocuteur de CasaPound, l’autre groupe emblématique du néofascisme en Italie, né au début des années 2000, raccroche aussitôt qu’il est question d’un entretien. Il faut dire que ce groupe est bien moins visible qu’il y a encore quelques mois et a davantage brouillé les références que Forza Nuova en se revendiquant du poète Ezra Pound et en empruntant certains codes à la gauche, en ouvrant notamment un « centre social » en plein cœur de Rome, sur la rue Napoléon-III, à quelques encablures de la gare centrale de Termini.

La justice devrait confirmer au mois de mai la décision prise récemment par la municipalité romaine d’expulser CasaPound de son centre emblématique, dont les grandes lettres qui faisaient sa fierté ont déjà été enlevées. Un de ces leaders les plus en vue, Simone Di Stefano, s’est par ailleurs éloigné pour mener une liste antivax et pour la sortie de l’Italie de l’UE aux dernières législatives, qui n’a recueilli qu’une poignée de suffrages.

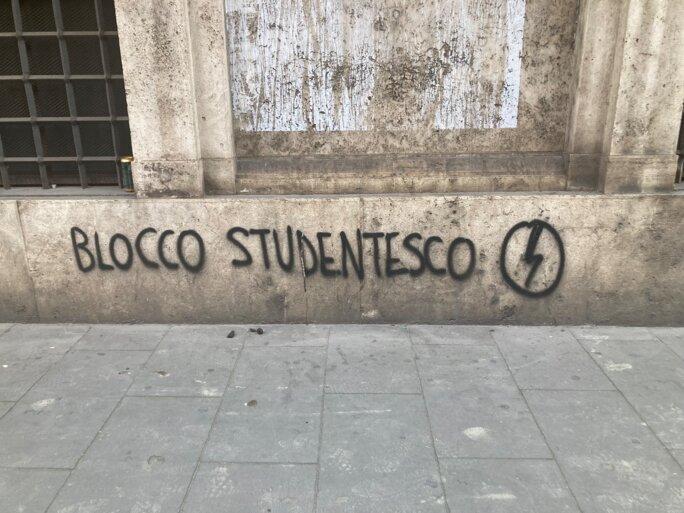

Mais la relève paraît assurée par le mouvement étudiant de CasaPound, le Blocco Studentesco, qui s’est illustré ces derniers mois dans plusieurs épisodes violents, notamment à Florence. Le chef de la branche romaine nous donne rendez-vous au café Carré Monti, près de Termini, un repaire historique de CasaPound, qui entretient des liens très étroits avec certains militants de la droite radicale française.

Sergio Filacchioni a 24 ans et une barbe bien taillée. Il vient de la classe moyenne, a commencé des études de sciences politiques et étudie désormais la littérature. Il affirme que son organisation est là avant tout pour défendre les étudiants face à l’augmentation du coût des livres et des transports ou combattre l’obligation faite aux lycéens de faire des stages dans des entreprises où ils servent le plus souvent de main-d’œuvre corvéable et où l’un d’entre eux a trouvé la mort, faute d’avoir été alerté sur les consignes de sécurité en usine.

« Mais ce qui nous distingue des autres organisations étudiantes, c’est une approche plus active vis-à-vis de la politique et le fait qu’on aspire à former entre nous une véritable communauté humaine, fondée sur des valeurs de loyauté, de respect, de courage. Nous aspirons à être des camerati », précise-t-il en employant un terme utilisé par les fascistes désignant les liens forgés entre combattants.

Sergio Filacchioni, leader du Blocco Studentesco à RomeCe que nous voulons, c’est une vraie révolte, pas celle des abrutis comme Greta Thunberg ou comme les étudiants qui portent un tee-shirt “Che Guevara”.

Le but du Blocco Studentesco, enchaîne-t-il, est de former une jeunesse « plus incisive, avec l’expérience du combat et un objectif révolutionnaire, parce qu’on ne pourra changer la société qu’en transformant les lieux où on forme les esprits » : « Nous ne voulons pas une jeunesse précarisée et obéissante vis-à-vis du capitalisme, mais des hommes véritables, centrés sur leur identité, leur patrie et leurs racines. »

Une révolution culturelle, dans la rue ou dans les urnes ? Sergio Filacchioni commence en citant l’écrivain collaborationniste Pierre Drieu la Rochelle : « Il dit que la révolution doit être la somme d’une révolution spirituelle et culturelle, d’une révolution verticale et d’une révolution horizontale, qu’elle se fasse dans les urnes, sur les lieux de travail, dans les écoles, dans les lieux de vie. C’est de ce type de révolution qu’on rêve. »

Avant de renoncer rapidement à son discours lisse et incessamment rempli de sous-entendus. « Ce que nous voulons, c’est une vraie révolte, pas celle des abrutis comme Greta Thunberg ou comme les étudiants qui portent un tee-shirt “Che Guevara”. Notre slogan est de ramener la tension politique dans les écoles et les universités. »

Comment regarde-t-il alors l’expérience de l’extrême droite au pouvoir ? « Jusqu’ici, Meloni n’a rien changé. Elle a continué les politiques néolibérales qui affectent les étudiants et les travailleurs italiens. C’est sûr que son arrivée au pouvoir en septembre a fâché la gauche, et que cela n’a pas été pour nous déplaire. Mais cela ne suffit pas de montrer à la gauche qu’elle n’est pas hégémonique. Facta non verba », conclut-il en employant une formule latine affirmant que seuls les faits comptent et pas les paroles.

Le Blocco Studentesco et CasaPound affichent toutefois une sévérité moindre que Forza Nuova sur l’actuel gouvernement. « Sur l’immigration, l’endoctrinement des jeunes par les LGBT ou la natalité, elle n’a encore rien fait de concret, poursuit Sergio Filacchioni. Mais son discours va dans le bon sens. Sept mois, c’est encore un peu court pour affirmer que l’expérience est un échec complet. »

Les déclarations agressives ou négatives de membres de petits groupes radicaux à l’égard du gouvernement Meloni s’inscrivent dans un refus de la stratégie de celle-ci, mais se fondent aussi sur les formes ambivalentes de relations entre l’extrême droite de rue et celle qui joue le jeu des institutions.

Caterina Froio, enseignante chercheuse à Sciences Po et membre du Centre d’études européennes et de politique comparée (CNRS), montre, dans une étude européenne sur les interactions entre les mobilisations d’extrême droite dans la rue et la présence des partis d’extrême droite au gouvernement, « qu’un contexte de fortes mobilisations d’extrême droite dans les rues ne laisse que peu ou pas de place à celle-ci à l’intérieur des institutions. Inversement, la faible mobilisation de l’extrême droite dans la rue est corrélée à sa présence plus grande dans les institutions. En Italie, lorsque l’extrême droite rentre pour la première fois au gouvernement dans les années 1990 avec l’Alliance nationale de Gianfranco Fini, les mobilisations d’extrême droite dans la rue n’ont plus l’importance qu’elles avaient alors ».

Mais la stratégie d’institutionnalisation de l’extrême droite se nourrit aussi de la présence de groupes plus extrémistes, qui donnent une façade plus respectable aux partis qui jouent le jeu des urnes. Même si, en pratique, ces groupes situés hors et à l’intérieur des institutions peuvent continuer d’entretenir des relations structurelles, comme les comptes de campagne de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle l’ont encore rappelé.

À ce titre, certaines nominations récentes du gouvernement Meloni révèlent les vases communicants entre ces différents aspects et stratégies de l’extrême droite italienne. Alessandro Giuli, qui a pris les rênes de la fondation qui dirige le principal musée d’art contemporain de Rome, le MAXXI, a été membre du groupe d’extrême droite radicale Meridiano Zero. Quant à la secrétaire d’État à l’instruction, Paola Frassinetti, elle était membre de l’organisation milanaise Lealtà Azione, qui n’a pas grand-chose à envier à des groupes comme CasaPound ou Forza Nuova.

Certes, Giorgia Meloni a répété maintes fois ces derniers temps, comme lors d’une cérémonie récente à Rome, que « depuis des années, les partis politiques de droite du Parlement ont proclamé leur incompatibilité avec toute forme de nostalgie vis-à-vis du fascisme ». Mais certains proches de la cheffe du gouvernement, tel Ignazio La Russa, cofondateur du parti Fratelli d’Italia, n’ont pas renié leur nostalgie, ni pour l’époque mussolinienne, ni pour les années 1970, où l’actuel président du Sénat, et à ce titre deuxième personnage de l’État, faisait le coup de main contre les groupes de gauche.

« On a passé beaucoup de temps à discuter du fait de savoir ce que Fratelli d’Italia héritait du fascisme historique, ajoute Alessia Crocini, présidente de l’association Les Familles arc-en-ciel, qui rassemble des parents gays et lesbiens. Mais le problème n’est peut-être pas tant de renier le fascisme de Mussolini que le fait que ce gouvernement accueille des personnes et des idées qui sont celles de la “stratégie de la tension” que l’extrême droite néofasciste a menée dans les années 1970 contre la gauche. »